Von Dierek Skorupinski

Am 3. November 1990, genau einen Monat nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, schoss die Leipziger Polizei am Rande eines Fußballspiels zwischen dem FC Sachsen Leipzig (BSG Chemie Leipzig) und dem FC Berlin (BFC Dynamo) scharf in eine Gruppe Berliner Hooligans. Der 18-jährige Mike Polley kam dabei ums Leben, vier weitere landeten mit schweren Schussverletzungen im Krankenhaus. Der genaue Tathergang ist bis heute nicht geklärt. Während die Leipziger Polizeiführung auf die Unterbesetzung der Polizei in den neuen Bundesländern verwies und eine Notwehrsituation für ihre völlig überforderten Leute in Anspruch nahm, sprachen die betroffenen Hools, aber auch einige Linke, wie das Antifaschistische Infoblatt, von Mord. Die Leipziger Staatsanwaltschaft stellte die gegen zehn beteiligte Polizisten eingeleiteten Ermittlungsverfahren im April 1992 erwartungsgemäß ein.

Wenig überraschend unterscheiden sich die Darstellungen der Vorkommnisse vor 25 Jahren in Leipzig-Leutzsch abhängig vom Standpunkt erheblich. Unstrittig ist, dass sich bereits vor der Eskalation eine größere Gruppe Hooligans vom eigentlich gar nicht beteiligten Lokomotive Leipzig gewaltsam Zutritt zum Stadion verschafft und dort Stunk gesucht hatte. Ausgangspunkt für die Ausschreitungen außerhalb des Stadions war aber die Entscheidung der Einsatzleitung, keine Berliner ins Stadion zu lassen. In welcher Reihenfolge auch immer flogen dann Steine und Tränengaskartuschen, wurden Autos in Brand gesetzt und Knüppel geschwungen – also nichts Ungewöhnliches für damalige Verhältnisse. Die größten Unterschiede in den Erzählungen betreffen die Situation am Bahnhof Leutzsch, die zu den Schüssen führte. Zuerst kam die Polizei in der Presse zum Zuge: Demnach waren die Polizisten zahlenmäßig völlig unterlegen, wurden von zwei Seiten bedrängt, und es hätte ohne den Schießbefehl tote Polizisten gegeben – dann wurde gezielt geschossen. Nach ein paar Tagen kamen erhebliche Zweifel an der Polizeiversion auf, denn Augenzeugen bestritten die Notwehrsituation: die schießende Polizei und die Hooligans auf dem Bahngelände seien sogar durch einen Zaun voneinander getrennt gewesen. In einem Schreiben, das mit „Berliner Hooligan-Szene“ unterschrieben war, meldeten sich auch die Betroffenen selbst zu Wort: „Plötzlich schoß die Polizei ohne Vorwarnung mit gezielten Schüssen in Kopfhöhe auf uns. Sie schossen auch als wir wegliefen, und trafen mehrere von uns dabei. […] Wir wissen auch, daß wir nicht unschuldige Engel sind …“ Letzteres war allerdings ausgesprochen zurückhaltend formuliert.

Wer seit Ende der 70er in der DDR zu Fußballspielen ging, musste immer damit rechnen, in handgreifliche Auseinandersetzungen mit gegnerischen Fans oder der Volkspolizei verwickelt zu werden. Zu dieser Zeit verbreitete sich eine jugendkulturelle Protesthaltung in den Stadien der DDR-Oberliga, die sich in provozierenden Sprechchören äußerte, für die man andernorts erhebliche Probleme mit der Staatsmacht bekommen hätte. Die langhaarigen Blueser, die damals die Kurven dominierten, waren so etwas wie die DDR-Version der Hippies, aber erheblich proletarischer als ihre westlichen Vorbilder, in ihren Drogenerfahrungen auf Alkoholexzesse beschränkt und keinesfalls um jeden Preis friedfertig, im Gegenteil wichen sie einer Konfrontation mit der Volkspolizei nicht aus. Jugendliche Subkulturen tauchten in der DDR mit einer gewissen Zeitverzögerung auf, hielten sich aber erheblich länger, weil sie nicht durch Kommerzialisierung entschärft wurden und deshalb ihren subversiven Charakter erhalten konnten. Bei Union Berlin etwa waren die Blueser noch zur Wendezeit tonangebend.

Es ist deshalb kein Zufall, dass sich die Hooligans zuerst in den Kurven des BFC Dynamo und von Lok Leipzig breit machten, denn dort gab es zuvor keine nennenswerte Fankultur. Auch in der DDR war die Entstehung der Hooligan-Kultur untrennbar mit den Skinheads verbunden, die sich ihrerseits aus der Punk-Bewegung entwickelten. Die Hooligans organisierten sich straffer, traten erheblich rabiater auf und zogen bald auch Schläger an, denen Fußball nicht ganz so wichtig war. Mit der Zeit liefen sie der lokalen Konkurrenz den Rang ab. In Berlin kontrollierten die BFC-Hools Ende der 80er zum Beispiel den Alexanderplatz, auf dem sich Union-Fans besser nicht blicken ließen. Immer mehr hielten auch rechtsradikale Parolen Einzug in die Stadien, was von den DDR-Medien aber bis zum Überfall von Hooligans auf ein Konzert von Element of Crime und Die Firma am 17. Oktober 1987 in der Zionskirche in Berlin-Mitte totgeschwiegen wurde.

In den Wendewirren 1989/90 wuchs das Gewaltpotential explosionsartig. Die Vopos büßten ihre Autorität völlig ein und wurden zu Witzfiguren, denen man die Mützen klauen oder die Luft aus den Reifen lassen konnte. Es bildeten sich Hooliganbanden, die nach englischem Vorbild planmäßig Plünderungen ausübten, um an teure Markenklamotten und Elektronik zu gelangen. Manch einer rächte sich in dieser Zeit auch einfach nur an der verhassten Volkspolizei für alles in den Jahren zuvor Erlittene. Nun berichteten auch die Zeitungen über die allwöchentlichen Schlachten, was den Hooligans weiteren Zulauf bescherte. Den rechten Parolen ließen sie nun verstärkt Taten folgen: Sie griffen immer wieder die Wohnheime der migrantischen Vertragsarbeiter und die in der gesamten DDR reichlich vorhandenen besetzten Häuser an oder machten Jagd auf Einzelne.

In Ostberlin bekamen sie es deshalb neben der Ostberliner Antifa und Leuten aus den besetzten Häusern auch mit organisierten linken Gruppen aus dem Westteil der Stadt zu tun. Besonders migrantische Jugendliche aus dem Umfeld der Antifa Gençlik und den mit ihr verbündeten Jugendgangs taten sich dabei hervor und zogen immer wieder zum Alex, um die BFC-Hools von dort zu vertreiben; dazu mussten sie auch schon mal die Grenzkontrollen am Grenzübergang Bornholmer Straße durchbrechen. Die staatlichen Strukturen der DDR existierten zwar noch, zerbröselten aber mehr und mehr. Die bewaffneten Organe standen dem ganzen Treiben hilflos gegenüber, und die Schüsse in Leipzig, die zum Tod von Mike Polley geführt haben, waren nicht der erste Einsatz von Schusswaffen gegen Hooligans in Leipzig.

Ob die Schüsse nun der Überforderung der Leipziger Polizei geschuldet waren oder bewusst herbeigeführt wurden, um die Aufrüstung der Polizei in den ostdeutschen Bundesländern zu legitimieren und die Zeit der rechtsfreien Räume zu beenden, sei mal dahingestellt. Dass die Polizei dort ein Autoritätsproblem hatte, lässt sich nur schwer bestreiten, zumal mit der Wiedervereinigung noch viele ehemalige Volkspolizisten gezwungenermaßen oder freiwillig den Dienst quittiert hatten. Es stellt sich aber schon die Frage, warum die Einsatzleitung mit nur 219 Einsatzkräften auf Konfrontation setzte, obwohl sie bereits im Vorfeld die Leipziger Stadtverordneten von einer drohenden Gefahr wegen des Fußballspiels unterrichtet hatte. Etwas merkwürdig mutet auch an, dass sich der Hooligan-Mob nach den Todesschüssen stundenlang in der Leipziger Innenstadt austoben durfte, ohne dass sich die Polizei blicken ließ.

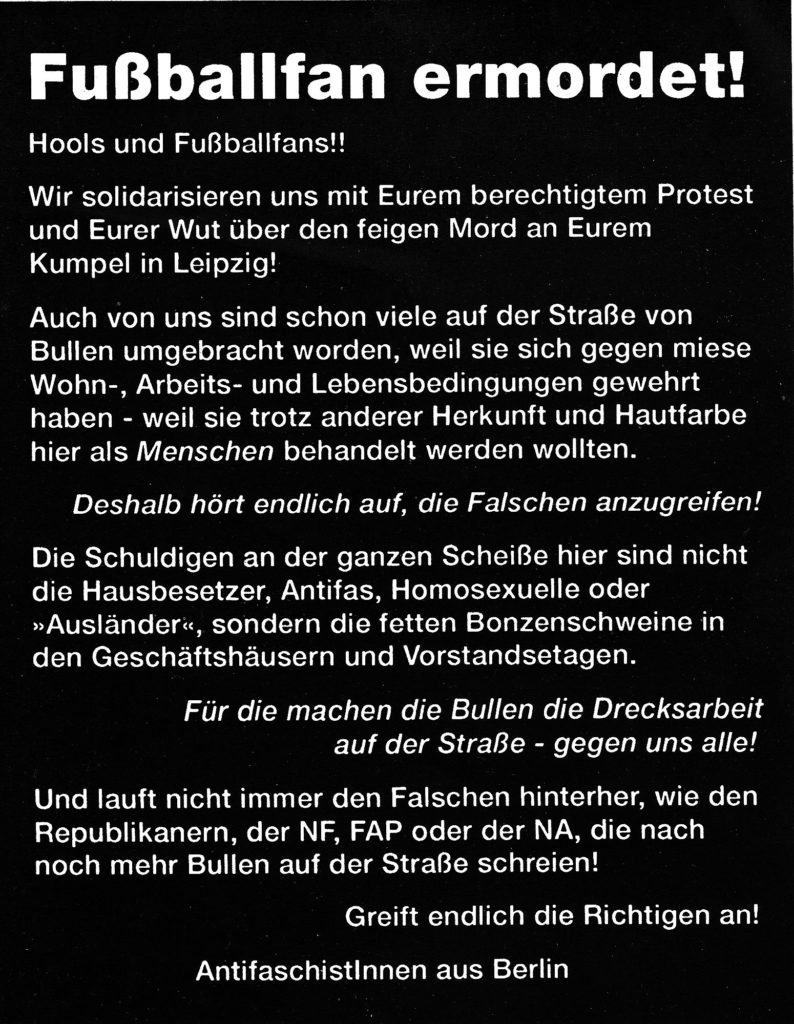

Als Konsequenz sagte der DFB das geplante Vereinigungsländerspiel, das für den 21. November in Leipzig geplant war, aus Angst vor weiterer Randale ab. Die Berliner Hooligans organisierten einen Trauermarsch, am folgenden Spieltag. Nach dem Spiel des FC Berlin gegen den Halleschen FC Chemie zogen über 1000 Menschen vom Jahn-Sportpark zum Brandenburger Tor. Dafür erhielten sie von unerwarteter Seite Unterstützung. So rief etwa Lena Schraut, die für die Alternative Liste im Abgeordnetenhaus saß, zur Teilnahme auf, es liefen etliche Linke mit, an der Route hingen Solidaritätsplakate, die mit „AntifaschistInnen aus Berlin“ unterzeichnet waren und ausgerechnet am besetzten Haus in der Schönhauser Alle 20, das die Hooligans am häufigsten heimgesucht hatten, hing aus gegebenen Anlass ein Transparent mit der Aufschrift „Bullenstaat – Nein danke!“.

Diese Solidaritätserklärungen mit rechten Hooligans waren in der linken Szene selbstverständlich ausgesprochen umstritten. In ihnen ging es hauptsächlich darum, grundsätzlich Polizeigewalt zu verurteilen und zu versuchen, die größtenteils noch jugendlichen Hools auf die linksradikale Seite zu ziehen und vom Angriff auf „die Richtigen“ zu überzeugen. Die Antifa-Westberlin betonte zwar die Notwendigkeit, ihnen auch mit körperlicher Gewalt entgegenzutreten, man müsse aber „unterscheiden zwischen diesen Jugendlichen und den faschistischen Kadern“ und verwies darauf, dass „eine Menge Wut über die bestehenden Zustände in der Randale nach Fußballspielen zum Ausdruck“ komme. Tatsächlich beteiligten sich nur wenige Tage später einige Jungendliche an der Verteidigung der Mainzer Straße gegen die Polizei, die noch ein halbes Jahr zuvor an Angriffen auf ebendiese besetzten Häuser teilgenommen hatten. Derartige Seitenwechsel waren keineswegs selten, gingen allerdings durchaus in beide Richtungen über die Bühne.

November 2015